Il me restait à faire un plein de souvenirs qui me nourriraient pendant les saisons à venir, des réserves de moments heureux pour l’automne, lorsque la nuit se poserait sur le chemin de l’école.

À la rentrée, j’avais décidé de ne rien dire, parler de Cléa pour faire enrager Élisabeth ne m’intéressait plus.

Nous ne sommes jamais retournés dans cette station balnéaire. Ni l’année d’après, ni celles qui suivirent. Je n’ai plus jamais eu de nouvelles de Cléa. J’ai bien pensé à lui écrire en poste restante : Petit phare abandonné au bout d’une jetée.

Mais inscrire cette adresse eût été déjà trahir un secret.

J’ai embrassé Élisabeth deux ans plus tard. Son baiser n’avait ni le goût du miel ni celui de la fraise, à peine un parfum de revanche sur Marquès dont j’avais désormais la taille. Trois mandats consécutifs de délégué de classe finissent par vous conférer une certaine aura.

Le jour suivant ce baiser, Élisabeth et moi nous sommes séparés.

Je ne me suis pas représenté à l’élection, et Marquès a été élu à ma place. Je lui laissai bien volontiers ma fonction. J’avais pris à jamais la politique en grippe.

Partie 2

4.

À la peur de la nuit a succédé celle de la solitude. Je n’aime pas dormir seul et pourtant c’est ainsi que je vis, dans un studio sous les toits d’un immeuble non loin de la faculté de médecine.

J’ai fêté hier mes vingt ans. Avec cette fichue avance dans ma scolarité, j’ai dû les célébrer sans avoir eu le temps de nouer des amitiés. Les horaires de la faculté ne nous en laissent guère le temps.

J’ai laissé mon enfance, il y a deux ans, derrière un marronnier dans la cour d’une école, dans cette petite ville où j’ai grandi.

Le jour de la remise des diplômes, ma mère était présente, une collègue de travail l’avait remplacée pour l’occasion.

J’aurais juré avoir aperçu la silhouette de mon père au loin derrière les grilles, mais j’avais dû rêver, j’ai toujours eu trop d’imagination.

J’ai laissé mon enfance sur le chemin de la maison, où les pluies d’automne ruisselaient sur mes épaules, dans un grenier où je parlais aux ombres en regardant la photo de mes parents au temps où ils s’aimaient encore.

J’ai laissé mon enfance sur un quai de gare en disant au revoir à mon meilleur ami, fils d’un boulanger, en serrant ma mère dans mes bras, lui promettant que je reviendrais la voir dès que possible.

Sur ce quai de gare, je l’ai vue pleurer. Cette fois, elle n’avait pas cherché à détourner son visage. Je n’étais plus l’enfant qu’elle voulait protéger de tout, y compris de ses larmes, de cette tristesse qui ne l’avait jamais vraiment quittée.

Penché à la fenêtre du wagon, alors que le convoi s’ébranlait, j’ai vu Luc lui prendre la main pour la consoler.

Mon monde tournait à l’envers, Luc aurait dû monter dans ce compartiment, c’était lui le surdoué en sciences ; et de nous deux, celui qui aurait dû s’occuper d’une infirmière qui avait consacré sa vie aux autres et surtout à son fils, c’était moi.

*

* *

Quatrième année de médecine.

Maman a pris sa retraite, elle s’occupe désormais de la bibliothèque municipale. Le mercredi, elle joue à la belote avec trois amies.

Elle m’écrit souvent. Entre les heures de cours et les gardes de nuit, je n’ai guère le temps de lui répondre. Elle vient me voir deux fois par an. À l’automne comme au printemps, elle s’installe dans un petit hôtel à deux pas de l’Hôpital universitaire et parcourt les musées en attendant que mes journées s’achèvent.

Nous allons nous promener le long du fleuve. Au cours de ces balades, elle me fait parler de ma vie et me prodigue mille conseils, sur ce qu’il faut faire pour devenir un médecin plein d’humanité – à ses yeux c’est aussi important que d’être un bon médecin. Elle en a fréquenté beaucoup en quarante années de métier, elle distingue d’un coup d’oeil ceux qui privilégient leur carrière à leurs patients. Je l’écoute en silence. Après la promenade, je l’emmène dîner dans un petit troquet qu’elle affectionne et où elle tient toujours à payer nos repas. « Plus tard, quand tu seras docteur, tu m’inviteras dans un grand restaurant », me dit-elle en s’emparant chaque fois de l’addition.

Ses traits ont changé, mais ses yeux débordent d’une tendresse qui ne vieillit pas. Vos parents vieillissent jusqu’à un certain âge, où leur image se fige en votre mémoire. Il suffit de fermer les yeux et de penser à eux pour les voir à jamais tels qu’ils étaient, comme si l’amour qu’on leur porte avait le pouvoir d’arrêter le temps.

À chacun de ses séjours, elle se fait un devoir de remettre ma tanière en ordre. Lorsqu’elle repart, je trouve dans mon armoire un lot de chemises neuves et, sur mon lit, des draps propres dont le parfum me rappelle la chambre de mon enfance.

J’ai toujours, posées sur ma table de nuit, une lettre qu’elle m’avait écrite à ma demande et une photo trouvée dans le grenier.

Lorsque je la raccompagne à la gare, elle me serre dans ses bras avant de monter dans son wagon, et son étreinte est si forte que je crains chaque fois de ne plus jamais la revoir. Je regarde son train disparaître dans la courbe des rails, il file vers la petite ville où j’ai grandi, vers mon enfance qui se trouve à six heures de l’endroit où je vis désormais.

La semaine suivant son départ, je reçois toujours une lettre.

Elle m’y raconte son voyage, ses parties de belote et me donne une liste d’ouvrages à lire sans attendre. Je n’ai hélas pour seule lecture que des manuels de médecine, que je révise la nuit en préparant mon internat.

J’alterne mes gardes entre les Urgences et la pédiatrie, mes patients demandent beaucoup d’attention. Mon chef de service est un type bien, un professeur craint pour ses coups de gueule.

Ils se font entendre à la moindre négligence, à la moindre erreur. Mais il nous transmet son savoir et c’est ce que nous attendons de lui. Chaque matin, en commençant les visites, il nous répète inlassablement que la médecine n’est pas un métier mais une vocation.

À l’heure de ma pause, je file chercher un sandwich à la cafétéria et m’installe dans le jardin qui borde notre pavillon.

J’y croise certains de mes petits patients, ceux qui sont en convalescence. Ils prennent l’air en compagnie de leurs parents.

C’est là, devant un carré de pelouse fleurie, que ma vie a chaviré pour la seconde fois.

*

* *

Je somnolais sur un banc. Faire des études de médecine, c’est lutter en permanence contre le manque de sommeil. Une consoeur étudiante en quatrième année vint s’asseoir à côté de moi, me sortant de ma torpeur. Sophie est une fille pétillante et jolie, nous sommes complices et flirtons depuis des mois sans jamais avoir donné de nom à notre relation. Nous jouons à être amis, faisant semblant d’ignorer le désir de l’autre. Nous savons tous deux que nous n’avons pas le temps de vivre une vraie liaison. Ce matin-là, Sophie me parlait pour la énième fois d’un cas qui la préoccupait. Un garçon de dix ans ne pouvait plus s’alimenter depuis deux semaines. Aucune pathologie n’expliquait son état, son système digestif ne montrait nul désordre justifiant que le moindre aliment ingéré soit aussitôt rejeté. L’enfant était sous perfusion et sa condition empirait de jour en jour. Les trois psychologues appelés à son chevet n’avaient pu venir à bout du mystère. Sophie était obsédée par ce petit bonhomme, au point de ne rien vouloir faire d’autre que de chercher une solution à son mal. Souhaitant renouer avec les soirées hebdomadaires où nous révisions ensemble, non sans une certaine ambiguïté, je lui promis de consulter le dossier et de réfléchir de mon côté. Comme si nous, simples externes, pouvions être plus intelligents que le corps médical qui oeuvrait dans cet hôpital. Mais chaque élève ne rêve-t-il pas de dépasser ses maîtres ?

Elle me parlait de la dégradation de l’état de l’enfant lorsque mon attention fut distraite par une petite fille qui jouait à la marelle dans l’allée du jardin. Je l’observai attentivement et compris soudain qu’elle ne sautait pas de case en case, selon la règle. Son jeu était d’une tout autre nature. La petite fille bondissait à pieds joints sur son ombre, espérant ainsi la prendre de vitesse.

Je demandai à Sophie si son petit patient était encore en état de se déplacer en chaise roulante et lui proposai de l’amener jusqu’ici. Sophie aurait préféré que je monte le voir dans sa chambre mais j’insistai, la priant de ne pas perdre de temps. Le soleil disparaîtrait bientôt derrière la toiture du bâtiment principal et j’avais besoin de lui. Elle rechigna mais finit par céder.

Dès qu’elle fut partie, je m’approchai de la petite fille et lui fis promettre de garder secret ce que je m’apprêtais à lui confier.

Elle m’écouta attentivement et accepta ma proposition.

Sophie revint un quart d’heure plus tard, poussant la chaise où son petit malade était sanglé. La pâleur de sa peau et ses joues émaciées témoignaient de l’état de faiblesse dans lequel il se trouvait. Je comprenais mieux, en le voyant ainsi, combien Sophie devait être préoccupée. Elle s’arrêta à quelques mètres de moi, et je lus dans ses yeux qu’elle m’interrogeait ; une façon silencieuse de me demander « Et maintenant ? » Je lui suggérai de pousser la chaise roulante jusqu’à la petite fille. Sophie s’exécuta et me rejoignit sur le banc.

— Tu penses qu’une gamine de onze ans va le soigner, c’est ça ton remède miracle ?

— Laisse-lui le temps de s’intéresser à elle.

— Elle joue à la marelle, en quoi veux-tu qu’il s’intéresse à elle ? Bon, ça suffit comme ça, je le remonte dans sa chambre.

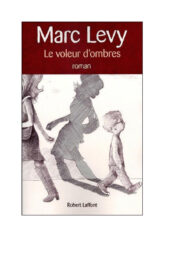

"Le voleur d’ombres" отзывы

Отзывы читателей о книге "Le voleur d’ombres". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le voleur d’ombres" друзьям в соцсетях.