Глаза отца, хотя и были по-прежнему добрые, властно блеснули.

— Ты и так знаешь ответ на все эти вопросы… — потерянно сказал я.

— Тогда дело решено. — Отец обнял меня; в его дыхании чувствовался запах вина. — Заключив брак в интересах империи, бери ее второй женой, если не разлюбишь к тому времени. Ты молод, забудешь еще о своей страсти.

— Но я хочу, чтобы она была первой и единственной женой, — начал я. — И я не стану…

Брови отца сдвинулись:

— В моем присутствии подобный тон не допустим, сын! Ты обязан повиноваться мне. Хочешь любви? Наслаждайся телами женщин. Их множество к твоим услугам. Выбирай любых, и перестань думать об этой девчонке! Теперь ступай, я устал.

— Отец, умоляю…

— Иди.

Я увидел, что он начинает выходить из себя.

Уже на пороге отец окликнул меня:

— Я выбрал для тебя жену, Хуррам…

Выбрал? Я не счел нужным задержаться, чтобы узнать, на ком он остановил свой выбор.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тадж-Махал

1043/1633 год

Мурти страдал от горького разочарования. Он смотрел на жену, чье лицо было освещено тусклым светом лампы. Маленькая глиняная коптилка, наполненная маслом; опущенный в масло фитиль из скрученных нитей еле выступал над краем… Мурти вздохнул, от чего огонек затрепетал и по стенам заплясали тени. Сита вся блестела от пота, старенькое сари обтягивало ее хрупкое тело так, будто она окунулась в реку. Рядом с ней сидела на корточках жена соседа, Лакшми, держа на руках новорожденного младенца. Ребенок и Сита спали. Мурти тихонько вышел и присел у входа.

Ему так хотелось сына… Каждый день на заре он молился о том, чтобы ребенок был мужского пола. До Гопи у него были еще сыновья: один умер при рождении, второй едва дотянул до восьми месяцев.

— Рама, Рама, — шептал он, — почему ты вешаешь на меня эту обузу, девчонку? На что она мне? Сыновей — вот чего я просил. Сыновей, которые выучатся моему ремеслу и позаботятся обо мне, когда я состарюсь. Одного недостаточно…

Мурти взглянул на Гопи, игравшего в гилли-данду с друзьями, поднялся и пошел к лавчонке на углу кривой улочки. Несколько мужчин у входа попивали арак из глиняных чашек, сидя на корточках. Стихийно возникший городок расползался с каждым днем. Теперь здесь встречались и кирпичные дома, построенные для чиновников. В четырех зданиях побольше расположились конторы — там руководили строительством и решали другие важные вопросы. Городок получил название — Мумтазабад.

Отхлебнув крепкого арака, Мурти уселся в стороне от остальных. Грубые рабочие, через слово отпускавшие непристойности, хотели только одного — напиться и забыть о своих бедах. Уроженцы Пенджаба, они были крепче его и выше ростом. В городке Мурти, чувствовал себя одиноким. Правда, он обнаружил здесь две семьи земляков, говоривших на языке телугу[33]. Они были из другой касты, но все же напоминали о доме. Глава одной семьи был резчик по мрамору, другой — каменщик. В отличие от Мурти они по собственной воле проделали долгий путь на север в надежде найти работу. Были здесь и тамилы, были и наиры[34], и хотя они с трудом могли объясняться между собой, все же у них возникало ощущение какого-то, пусть и отдаленного, родства.

Все они уже нашли работу, кроме Мурти. Это тревожило его. Каждый день, отстояв в очереди несколько часов, он получал скудное вспомоществование. На все вопросы ему неизменно отвечали: жди. Другие мужчины, не занятые в строительстве, не получали ничего. За что же платят мне? — часто думал Мурти и не находил ответа. Он не решался обратиться к писцу, опасаясь, что недоразумение раскроется и платить перестанут.

Скудные деньги в семью приносила Сита. Родив, она вернулась на работы на другой же день, прихватив с собой ребенка. Вместе с тысячами других мужчин и женщин, она меняла русло реки. Зачем нужно было его менять, не знал никто, но им приказали делать это, и они делали. Река протекала на значительном расстоянии от места возведения памятника и ближе к крепости делала изгиб. Мужчины копали русло, чтобы приблизить реку к мавзолею, а женщины таскали землю в плетеных корзинках и высыпали ее в воду. За женщинами следили, делать передышки им не разрешалось. Дамба, перегораживающая реку, постепенно росла. Работы не прекращались даже ночью, но жалованье платили исправно, и Сита стала привыкать к такой жизни.

Тридцать семь человек молча стояли в сумерках, ожидая появления правителя на мраморной террасе крепости. Иса стоял поодаль. Вместе с остальными он наблюдал за крошечными фигурками, торопливо сновавшими у реки.

Девушка-невольница расставила свечи в нишах. Лица собравшихся осветило пламя. Они прибыли сюда из разных мест по призыву Великого Могола. Исмаил Афанди, пухлый жизнерадостный турок — зодчий, построивший не один дворец, Казим-хан из Персии — золотых и серебряных дел мастер, перс Амарат-хан, угрюмый человек со слабым зрением, — мастер каллиграфии, Чиранджи Лал из Дели — мозаичист, Мир Абдул Карим, некогда служивший у Джахангира и, как говорят получивший за свои труды щедрое вознаграждение — восемьсот невольников и четыреста лошадей; вместе с еще одним персом, Маркар Ринат-ханом, он был назначен управляющим строительством. Все эти люди были мастерами своего дела, Иса послал за ними по приказу Шах-Джахана, обещая несметные богатства в обмен на их умения.

Макет, вырезанный из дерева, расписанный, но пока окончательно не завершенный, стоял позади них на мраморном полу. Они не смотрели на макет, их взгляды были устремлены за реку, туда, где шла подготовка к строительству. Каждый пытался вообразить гробницу, возвышающуюся над землей, но никому это не удавалось. Пока это была лишь мечта, и как она будет воплощена, никто не знал. В монументе, который им предстояло возводить, опытные мастера угадывали знакомые черты — что-то от Гур-Эмир, гробницы Тамерлана в Самарканде, но лишь самая малость, что-то от усыпальницы Акбара в Сикандре, но линии чище, четче; что-то от могилы Гияз Бека, итимад-уд-даулы, но размеры конечно же не сопоставимы…

Вид усыпальницы явился Шах-Джахану во сне, объяснил Иса, и они поняли его. Будучи творцами, они и сами часто видели во сне формы и очертания, которые потом оживали в камне.

Шах-Джахан день и ночь думал о памятнике, достойном его супруги, и гробница рождалась в его воображении часть за частью, постепенно. Словно одержимый, он переносил все это на бумагу, как мог. Если художникам удавалось уловить его замысел, он осыпал их своими милостями, если нет, мог прогнать и на освободившееся место пригласить новых.

На то, чтобы мечта обрела зримые черты и воплотилась в деревянном макете, стоящем теперь на полу, ушло два года, и все же правитель не был удовлетворен. Мастера вносили одно предложение за другим, но Шах-Джахан всё отвергал. Бессильная ярость искажала его черты: не то, не то, не то — прекрасная Арджуманд достойна лучшего…

Иса рассматривал макет и не видел в нем ни единого изъяна. Гробница возвышалась над мраморным постаментом; по обе стороны от нее — мечети с резным узором на стенах. Ничего лишнего, от будущего мавзолея веяло спокойствием и уединением, и Исе это нравилось.

В мастерских, примыкающих к дворцу, сотни работников день и ночь корпели над чертежами, придумывая все новые и новые узоры для стен. Шах-Джахан, никому не давая спуску, отбраковывал большую часть работы. Ему хотелось, чтобы отделка была совершенной, но при этом его идеи без конца менялись. Подражать всему — и ничему. Это было невыполнимо, как если бы падишах возжелал выразить незыблемость своей власти… в цветах, растущих без оглядки на чью-либо власть.

С одной стороны, Шах-Джахану хотелось подчеркнуть неоспоримое величие правящей династии, но с другой — и это было главным — выразить неостывающую любовь к жене. Алмазные полы и рубиновые стены, изумрудные колонны и балконы из жемчуга… Таким падишаху виделся рай, куда, несомненно, попала Арджуманд, но внезапно он начинал задумываться о том, сколь естественна была красота его супруги: светлая кожа, нежный изгиб щек, прямой нос… За любимыми чертами виделся спокойный, бесконечный простор; все сокровища мира были бы в нем лишними. Понимая это, Шах-Джахан потребовал запечатлеть красоту жены в простых и точных пропорциях здания. Ислам не допускает изображений, но ведь портрет можно создать и иными средствами… Белый цвет — цвет траура, и его творение будет напоминать всему миру о скорби, о том, что боль в его душе так велика, что выносить ее нет сил…

Не взглянув на собравшихся, падишах пересек террасу и подошел к макету. Мастера застыли в приветственном поклоне, несмотря на то что были освобождены от обязанности кланяться при появлении правителя. Тревога была столь велика, что даже дышать было трудно.

— Добавьте свету, — приказал Шах-Джахан.

Кое-кто кинулся за факелами, другие повынимали свечи из ниш и поднесли поближе. Теперь макет был ярко освещен, лишь в одном месте на него падала черная тень правителя.

Шах-Джахан не мог не признать, что теперь, после всех доработок, гробница выглядела иначе. Взгляд остановился на небольших — словно в укор Аллаху за Его жестокость — мечетях. Да, все так, но чего-то все же не хватало. Падишах нахмурился; при таком освещении, подумал он, гробница выглядит слишком… заброшенной.

Заложив руки за спину, он подошел к перилам, мастера столпились за его спиной. Внимание Шах-Джахана привлекли крохотные фигурки, копошащиеся на берегу Джамны. Все эти люди работали лишь потому, что ему было угодно отдать такой приказ. Ему хотелось, чтобы усыпальница, его детище, отражалась в воде, и теперь он вглядывался в тихую темную воду, стараясь представить, как будет выглядеть отражение.

Мир Абдул Карим, высокий, степенный, подошел и низко поклонился:

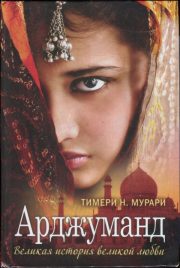

"Арджуманд. Великая история великой любви" отзывы

Отзывы читателей о книге "Арджуманд. Великая история великой любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Арджуманд. Великая история великой любви" друзьям в соцсетях.